|

第400号 2018年3月26日 |

| 平成30年 | ||

| 3月30日(金) | ・5年臨床実習終了 東京校 | |

| 4月2日(月) | ・5年臨床実習開始 東京校 | |

| 3日(火) | ・5 6年オリエンテーション 新潟校 | |

| 4日(水) | ・2−6年前期授業開始 東京校 ・入学式 5年臨床実習開始 6年授業開始 新潟校 |

|

| 5日(木) | ・1年オリエンテーション 2−4進級オリエンテーション 新潟校 | |

| 6日(金) | ・入学式 東京校 ・1年新入生合宿(〜7日) 新潟校 |

|

| 9日(月) | ・1年オリエンテーション 東京校 ・1年授業開始 |

|

| 10日(火) | ・1年ワークショップ 東京校 | |

| 11日(水) | ・袖ヶ浦セミナー 東京校 | |

| 12日(木) | ・前期授業開始 東京校 | |

| 13日(金) | ・新入生歓迎会 新潟校 | |

| 14日(土) | 大分県校友会定時総会 大分市 全労災ソレイユ ・新入生歓迎会 14時〜 富士見ホール 東京校 |

|

| 20日(金) | ・解剖体慰霊祭 新潟校 | |

| 22日(日) | 群馬県校友会総会 懇親会 高崎市 ホテルグランビュー高崎 D Muse 2018 10:30~ 生命歯学部 |

|

| 27日(金) | ・4年富士見 浜浦フェスタ(〜28日 福島県) 東京新潟校 | |

| 28日(土) | ・合同合宿 クラブ活動週間(〜5/2) 東京新潟校 |

1.「中原 泉 一枚の写真から」を更新しました。(3/22)

2.役員会からの掲示板 歯科医師国家試験の合格者を更新しました。(3/20)

3.30年度診療報酬改定 点数早見表を更新しました。(3/19)

4.フォトライブラリー 生命歯学部 新潟生命歯学部卒業式を掲載しました。(3/14・16)

5.バックナンバー「校友会・歯学会会報」を更新しました。(3/13)

6.委員会名簿を更新しました。(3/12)

7.メールマガジン399号を掲載しました。(3/12)

*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可

ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

| 1.校友会・歯学会 入会歓迎会が行われる |

3月9日(金)の新潟生命歯学部の卒業式終了後、引続きGAKUSHOKUで校友会・歯学会入会歓迎会が開催された。歓迎会は司会の薄葉博史校友会常務理事による開会の辞により開始され、まず藤井重壽副会長と渡邉文彦歯学会会長の挨拶があった。次の校友会表彰の授賞者は15名で、代表者の横井康乃さんに藤井副会長から賞状と記念品が授与された。歯学会表彰の授賞者は2名で、代表者の上津豪洋さんに渡邉会長から賞状と記念品が授与された。学生謝辞は豊島啓汰さんが学生時代の感謝と今後の決意を述べ、田中良彦常務理事の乾杯の発声で会食・歓談となった。 |

| 2.新潟生命歯学部 平成29年度卒業式 挙行さる |

3月9日(金)に新潟生命歯学部第107回卒業式および生命歯学研究科第55回修了式が新潟生命歯学部講堂で挙行された。開式後まずクラス主任の佐藤聡教授より、平成29年度卒業生51名(女子22名・男子29名)の氏名が呼び上げられた。下村里佳さんが代表して中原泉学長より学位(歯学)の学位記を授与された。つづいて学術優秀賞12名(代表 下村里佳さん)、6・5ヵ年皆勤賞4名・精勤賞5名(代表 大竹汐里さん)、学術奨励賞7名(代表 宮野侑子さん)と臨床実習優秀賞1名(小林彩利さん)の受章者に対して賞状等が授与された。

※画像が見られない方はこちら |

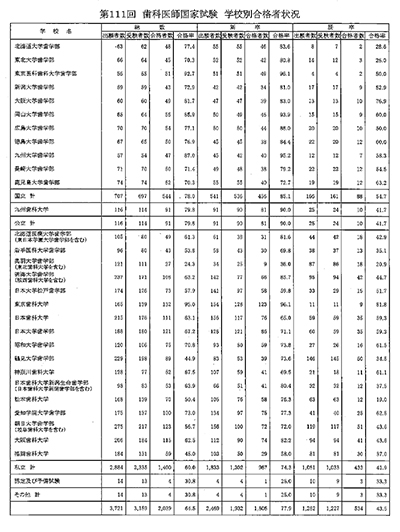

| 1.歯科医師国家試験 合格者発表される 3月19日 厚生労働省 |

3月19日に第111回歯科医師国家試験の合格者が発表された。受験者は3.159人、合格者は2.039人で合格率は64.5%であった。合格者数はここ5年間2.000人前後と停滞している。男女別合格率は男性60.4%、女性71.0%と今年も女性が高かった。学校別合格者状況は次のとおり。(下表をクリックで拡大します) ※表が見られない方はこちら |

| 2.30年度診療報酬改定 告示・通知文 発表される 3月16日 厚生労働省 |

30年度診療報酬改定の詳細が3月16日に発表された。初・再診料の改定は平成30年10月1日からとなり、「院内感染防止対策に係る施設基準」をその研修を修了後、9月30日までに届出すると初診料が237点、再診料が48点となる。他には歯科疾患管理料、歯科訪問診療料、有床義歯咀嚼機能検査等の多くが改定されているので保険講習会等を受講して確認することが必要である。 校友会ホームページの平成30年度診療報酬改定に点数早見表が掲載されている。 |

| 3.日歯 臨時代議員会 開催される 3月15・16日 日本歯科医師会 |

3月15日から日本歯科医師会は第187回臨時代議員会を会館で開催した。堀憲郎会長の挨拶は「会長に就任して丸2年が経過し、就任当時に掲げた28の課題も多くの成果をあげることができた。今回の診療報酬改定においては、口腔機能の維持向上に資する歯科医療技術の評価に対応した。また評価が低く抑えられている技術料評価の問題を提起対応した。結果として60項目を超える既存技術評価の引き上げ、初再診料の一定の引き上げがあったのは評価できる。今後さらにオールデンタルで歯科界の活性化に努めたい。」であった。 |

| 4.オンライン診療、初診は「対面」で 厚労省が指針案 3月10日 朝日新聞 |

パソコンやスマートフオンを使い、医師が離れた場所にいる患者を診る「オンライン診療」について、厚生労働省は9日、適切に実施するための指針案を有識者会議に示した。初診時や新たに薬を処方する場合は原則、対面診療とする。4月から適用する予定。 |

| 5.健康寿命、男女ともに伸びる 男性72歳、女性74歳 3月9日 朝日新聞デジタル |

厚生労働省は9日、介護などの必要がなく、日常生活を支障なく過ごせる期間を示す「健康寿命」の2016年の推計値を発表した。男性は72.14歳、女性74.79歳で13年の前回調査より男性は0.95歳、女性は0.58歳延びていた。都道府県別では男性は山梨、女性は愛知が1位だった。 |

| 6.厚労省 オプジーボ24%値下げ 4月に27万8000円 3月5日 毎日新聞 |

厚生労働省は5日、高額な新型がん治療薬「オプジーボ」の薬価を4月から約27万8000円(100ミリグラム1瓶)に引き下げると発表した。現行の約36万5000円から24%減。薬価見直しのルールが同月から変更されることが影響した。 |

| 7.子ども医療費の無料化拡大、是か非か? その2 2月21日 朝日新聞デジタル |

子ども医療費の無料化が広がっている。かつては富裕自治体のサービスが目立ったが、無料化は今や全自治体に広がってしる。いま、通院費では「中学生まで」と「高校生まで」助成するケースが8割に達する。子育て世帯のつなぎとめ策だが、過剰医療の懸念もある。 森山一正さん(大阪府摂津市長)「子育て世帯争奪 支援は必須」 |

| 在学生の校友会メールマガジン配信登録について |

| 平成28年より在学生の校友会メールマガジンの配信登録が開始されました。登録すると年約36回のメールマガジンが月曜日に送信されます。登録は校友会ホームページからお願いします。 |

| 校友会会費納入の確認について |

※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。 4年後(今年は102回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。 その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。 最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。 |

| 校友会会員専用ページ |

| 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。 このページからコピー&ペーストされても結構です。ユーザー名およびパスワードは大切に保存をお願い致します。 |

| メールアドレス登録・再登録のお願い |

| 校友会本部では、インターネットが会員への情報伝達を効率化、迅速化する上で有力な手段であると考えています。ぜひとも大多数の会員が本会から発せられるインターネットでの情報を受信できるよう、普及にご協力ください。お知り合いの会員で、まだ登録されていない、あるいは登録したけれどもメールマガジンが届かないという方がいらっしゃいましたら、 校友会本部HP(http://www.koyu-ndu.gr.jp/)でのメールマガジン登録あるいは再登録をお勧めください。 |